本年度採択された6件のプロジェクトについて,中間発表会が実施され,先生方からの様々質疑ともに,プロジェクト間で相互に学び合うことができました。各プロジェクトのスライドをクリックいただくと,当日の発表資料を閲覧できます。

「わくわくサイエンス・オン・ザ・ゴー」

「Welcome to Zenkōji!― Kids English Tour ― ⼩学⽣の英語学習と外国⼈観光客をつなぐ実践活動」

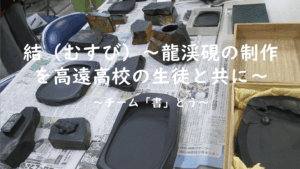

「結(むすび)~龍渓硯の制作を高遠高校の生徒と共に~ チーム『書』どう?」

「ステップアップメイカーズプロジェクト」

「みんなで模擬投票プロジェクト2025~SNS時代、君たちはどう投票するか~」

「EduMed」

中間発表会での学生の発表についてのご講評(概要)

公益社団法人信濃教育会会長 大日方 貞一様

🌸 総評

本発表会は、単なる大学授業の延長ではなく、「地域とつながる実践的・探究的な学び」が随所に見られました。学生が自ら課題を見出し、関係者と協働しながら形にしていく過程そのものが大きな成長の証となっています。特に、子どもたちに「問いを立て、試行錯誤し、社会に発信する力」を育む意図が明確であり、大学教育が地域社会に開かれている点を高く評価できます。また、活動の中で生じた困難(人との調整、時間管理、設備の制約など)に対して、学生が一つひとつ解決策を見出している姿勢は、教師としての基礎的力量の形成に直結しており、後期に向けてさらに深化が期待されます。

🔬 各プロジェクト別講評

- わくわくサイエンス・オン・ザ・ゴー(出張科学実験)

- 評価点:科学実験を通じて、子どもたちに「自分の手で確かめる面白さ」を提供している点を高く評価します。単なる演示に終わらず、子どもが主体的に考える時間を設けているのが良いです。

- 課題と展望:一方で、「驚き」から「探究」へとつなげる設問設計が今後の鍵。結果を予想→観察→再考する一連のプロセスを意識づける工夫が望まれます。

- ステップアップメイカーズプロジェクト(メーカースペースの運用)

- 評価点:自発的な活動が広がり、「創る喜び」が学校文化として定着しつつあります。失敗作品を展示する取り組みは、挑戦を肯定する文化を醸成する好例です。

- 課題と展望:利用者増加に伴う安全管理やルール設定が今後の課題とのこと。特に鍵管理をめぐる議論は、自由と安全のバランスを考える教師的省察の好機であり、教育的に価値があります。

- EduMed(入院・療養児の支援)

- 評価点:3年継続による蓄積が大きく、医療現場との連携という難易度の高いテーマに取り組んでいる点を高く評価します。子どもたちの孤立感を和らげ、「学びへの参加」を保障する実践として意義深いです。

- 課題と展望:今後は、活動の「無理のない継続」と「個々の子どもの反応記録」が重要です。看護師や保護者の声も取り入れ、より効果的な支援モデルへと発展してもらえたらと考えます。

- みんなで模擬投票プロジェクト2025(主権者教育×SNS)

- 評価点:SNSを題材に主権者教育を展開する着想が非常に今日的です。生徒の関心と社会課題を結びつけ、政治的リテラシーの形成に寄与している点も評価できます。

- 課題と展望:SNSの拡散性・匿名性など、リスク面も教育的にどう扱うかが次の焦点です。「表現の自由」と「情報モラル」の両立という探究テーマとして深化が期待されます。

- Welcome to Zenkoji!‒ Kids English Tour(英語観光案内プロジェクト)

- 評価点:実際に外国人と交流し、「伝わる英語」のリアルな体験を子どもたちに提供している点が秀逸です。英語教育を「教科」から「コミュニケーション」へと転換しています。

- 課題と展望:サポートが手厚い分、子どもの自立的発話をさらに促す工夫が今後の課題でしょうか。発表後のふりかえりや多文化理解の学びに繋げると一層効果的だと考えます。

- 結(むすび)~龍渓硯の制作を高遠高校の生徒と共に~(高遠高校との共創)

- 評価点:伝統的工芸「龍渓硯」を題材に、地域文化の継承と現代教育の融合を図る意欲的な取り組みです。硯を実際に手を動かして製作し,理解する「体験的学び」として意義が深いです。

- 課題と展望:制作過程や完成作品を記録・発信することで、地域文化と学びのストーリー化を進めたいですね。高校生や地域職人との協働関係の深化にも期待が寄せられます。

🔁 今後への期待とまとめ

今後は、これまでの活動で得た気づきをもとに、

- 「なぜこの活動をするのか(目的)」

- 「どんな変化を生んだのか(成果・影響)」

を明確に言語化することが求められます。それが、教育実践を「経験」から「知見」へと昇華させる鍵となります。後半は、ぜひ各チームで成果の可視化・発信・継承を意識して取り組んでください。期待しています。