2025年度のEducational Challengeは,書類審査,プレゼンテーション審査の結果を経て,以下の6プロジェクトが採択されました。

採択おめでとうございます。各プロジェクトの展開を祈念いたします。

※各プロジェクトの写真をクリックいただくと,プレゼン資料を閲覧可能です。

「わくわくサイエンス・オン・ザ・ゴー」

顧問:植原俊晴

本プロジェクトの目的は,児童が科学のおもしろさにふれ,その楽しさを実感することである。また,学生においては,本プロジェクトの実践を通じ,教育現場で求められる子ども理解の力を培い,教材研究の視点を磨き,企画を推進する力を養うことを目指す。

本プロジェクトでは,長野市立加茂小学校において,毎月一度,昼休みの時間を活用し,身近なものを用いたサイエンスショーやものづくりを実施することを想定している。かねてから加茂小学校長より,大学との連携について相談が寄せられており,本プロジェクトはその期待に応える形で具体化できる。

加えて,加茂小学校は大学にほど近く,準備等に係る学生の負担が小さいため,活動の継続に適している。このことから,本プロジェクトの実現可能性は極めて高く,持続可能な取り組みとしての意義があるだけでなく,地域との連携の面においても成果が期待できる。

「Welcome to Zenkōji!― Kids English Tour ― ⼩学⽣の英語学習と外国⼈観光客をつなぐ実践活動」

結(むすび)~龍渓硯の制作を高遠高校の生徒と共に~ チーム「書」どう?

スクリーンショット-2025-06-11-084532-300x184.jpg)

顧問:小林比出代

当申請団体は、一昨年度と昨年度、木曽漆器や蒔絵に関する専門知と技能を深め、書道と融合した作品を制作した。その際、高遠高等学校 芸術文化コース 書道専攻の学生達と高大接続協働学習を実施した。本実践は高校教育課からも評価を戴いている。

本年度は、「龍渓硯」について高遠高校との協働学習を試みる。龍渓硯は、高遠藩の秘硯と評され、昭和62年に長野県知事指定伝統的工芸品に指定された。高遠高校生にとっては御地と所縁の深い、代表的な文化資産である。しかし、現在では後継者が途絶え、その継承は風前の灯の状態にある。本学部では、平成27年度信大COC事業で、当時の学生達が地域の文化遺産としての龍渓硯に関して研究の上実際制作し、受け継いだ知識技能をその先の世代へ伝える試みに尽力した。この度の企画で、郷土の誇るべき遺産を地元の高校生と共に改めて見つめ直し、身近でかつ継承に困難を極める文化資産について造詣を深めるきっかけとしたい。

よろしくお願いいたします

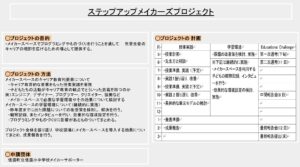

「ステップアップメイカーズプロジェクト」

顧問:小倉光明

昨年までの取り組みに加えて,Makerスペースを教科のつながりの支柱的存在に位置付けようという取り組みです。子どもたちや教職員にとっての学びと交流の場となるようにSTEAM教育の視点から繋がりを生む存在となるように計画しています。教科と連携した実践を行いつつ,環境設定がどのような教育効果を発揮するかを検討していきます。昨年度までにコミュニティとしてのMakerスペースの役割を明らかにしてきました。これらを踏まえつつ,創造的な学習環境づくりを目指しています。

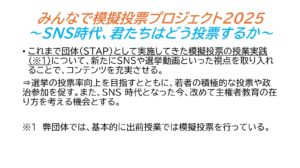

「みんなで模擬投票プロジェクト2025~SNS時代、君たちはどう投票するか~」

2025年は参議院選挙と長野市長選挙が実施されます。18歳選挙権の実現から10年を経て、まだまだ若者の投票率は上がっていません。本プロジェクトはSNSを模擬投票に組み込むことで若者世代の政治参加を促す、先進的な主権者教育の実践プロジェクトです。本団体はこれまでも主権者教育の普及に大きく貢献し、全国的な表彰を受けるなど数多くの実績を積み上げてきました。また、長野市や長野県の選挙管理委員会とも継続的な協力関係を築き、多数の活動に参加し協力してきました。そうした実績から小・中・高・大・特別支援の各学校からの依頼を受けて、毎年複数校での出前授業にも取り組んでいます。今回、プロジェクト支援を受けることで、さらに充実した模擬投票の出前授業を実現することができると考えます。これは、信州大学教育学部による学生主体の地域貢献としても、また本学部学生に対する教育効果としても意義の活動であると言えるでしょう。

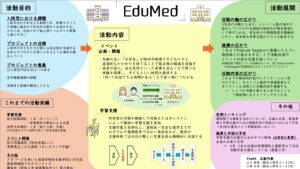

「EduMed」

顧問:宮地 弘一郎

入院児の学習空白の課題を改善することは、治療に向かう心理支援としても重要です。また入院環境に子どもらしい時間を提供する、つまり子どもにおける自然を実現することは発達保障において不可欠といえます。EduMedプロジェクトは一昨年度から、様々な医療施設と連携し、入院児一人ひとりに寄り添って素朴に大きな成果を上げてきました。その中でYOUTHの学生達は、支援の視点や工夫、継続することの重要性を学んできました。活動を着実に積み上げ続けてきたことで、医療施設の認知とやりたい!も拡がってきており、昨年度は沖縄県のアバターロボット旅行を実現しました。ニーズを受け止めるためには、EduMedマインドを持つ若者が増えてゆくことも重要です。本プロジェクトでは教育学部生に広く医療現場の子どもを伝える活動も計画しており、子どもの成長のみでなく教育学部生の見識の拡がりにも資する活動が展開されることを期待しています。

ご講評

審査で全団体の発表後,本事業を立ち上げ時よりご支援いただいている公益社団法人信濃教育会の事務局長の海沼敦様から全体のご講評をいただきました。概要のみで恐縮ですが,紹介させていただきます。

すべてのプロジェクトに共通して,挑戦そのものに価値があり,成功・失敗に関わらず貴重な学びとなることが大切であることた。学生たちがこの経験を糧に,教育と社会づくりに貢献していくことへの大きな期待をお伝えいただきました。

お忙しい中のご参加,ご講評に深く感謝申し上げます。